Lo bueno de tener un blog es que uno puede decir cosas que de otro modo la prudencia le obligaría a omitir. Así pues tomo aire, paladeo el momento, aspiro el humo del cigarrillo y lentamente susurro...el partido popular de la Comunitat Valenciana lo forma un grupo de hijos de puta tan analfabetos como peligrosos, tan ambiciosos como despiadados, tan acomplejados como violentos. Hay que ver que poco cuesta quedarse a gusto, oiga.

Lo bueno de tener un blog es que uno puede decir cosas que de otro modo la prudencia le obligaría a omitir. Así pues tomo aire, paladeo el momento, aspiro el humo del cigarrillo y lentamente susurro...el partido popular de la Comunitat Valenciana lo forma un grupo de hijos de puta tan analfabetos como peligrosos, tan ambiciosos como despiadados, tan acomplejados como violentos. Hay que ver que poco cuesta quedarse a gusto, oiga.Leo en una llamada de portada del diario Levante-EMV que el contrato de españolidad que el ex ministro Arias Ponme la Tostada con Manteca Colorá Cañete pedía para los inmigrantes, lo va a aplicar el ejecutivo de Camps para los extranjeros (pobres) que vengan a dar con sus huesos entre flores de azahar, paellas, mantillas, pelotazos y tetas bronceadas; esto es, Valéncia.

A la salida del bar empiezo a notar un sudor frío recorrerme la columna como una serpiente de saliva, me tiemblan las manos, me bulle un trabajo de insectos en las rodillas, cada vez más blandas, el mundo a mi alrededor gira y gira hasta convertirse en un carrusel de ruidos y colores en llamas.

Imagino a dos tipos, ecuatorianos, un tal Kevin y un tal Alan. Discuten por que Kevin ha encontrado un tomate podrido en la calle y se lo ha lanzado a Alan a la cabeza. Tanto molesta a Alan el tomatado hecho que se arremanga la camisa dispuesto a darle un par de formidables hostias a su compatriota. Pero, antes de recibir, Kevin esgrime su contrato de valencianidad en virtud del cual tiene el derecho y la obligación de participar en la tomatina, de crear uno, dos, mil Buñoles. Alan duda, masculla su desconcierto, pero finalmente otorga y trata de fundirse en un abrazo reconciliador con Kevin. Al arrullarse entre sus brazos nota algo duro en el abdomen de su amigo. Le levanta espantado la camiseta y encuentra que se ha forrado de algo parecido a cartuchos de dinamita. Alan, presa del pánico, trata de salir corriendo. Cree que su amigo ha entrado a formar parte de una célula de terroristas suicidas y, francamente, a él no le apetece un carajo comprobar cuantas vírgenes le tocan más allá de las nubes y el smog. Nuevamente se equivoca. Masclets, aclara Kevin. Y señala el artículo 23, párrafo 3 del contrato: es su obligación llevar pólvora consigo para dar valenciana y espontánea muestra de alegría.

El sueño aún duró un rato más. Cuando me despertó la pareja de policía local una última imagen se me escurría entre los dedos. Alan y Kevin, cogidos del hombro, gritaban a voz en cuello: Viva la corcova de la madresita del niño dios!!!!

Ahora ya estoy en mi casa, más tranquilo, con una infusión de flor alpina de tila que me estabilice las pulsaciones en unas setenta más o menos. Toco las paredes y las puertas para convencerme de su realidad, grito como una urraca por el consuelo de escuchar mi propia voz y a partir de ahí ubicarme en el mundo. Pero las preguntas no cesan: ¿deberán por contrato los inmigrantes odiarse a si mismos como los valencianos? ¿votar al PP para los restos? ¿peregrinar en masa al delta del Ebro a traer el agua a cubos? ¿recalificar las cajas de cartón entre las que duermen cada noche? ¿Se les expulsará si ponen guacamole a la paella? Vivo sin vivir en mi. La única ventaja es que los hispano hablantes no necesitarán cambiar de idioma. Para que luego digan.

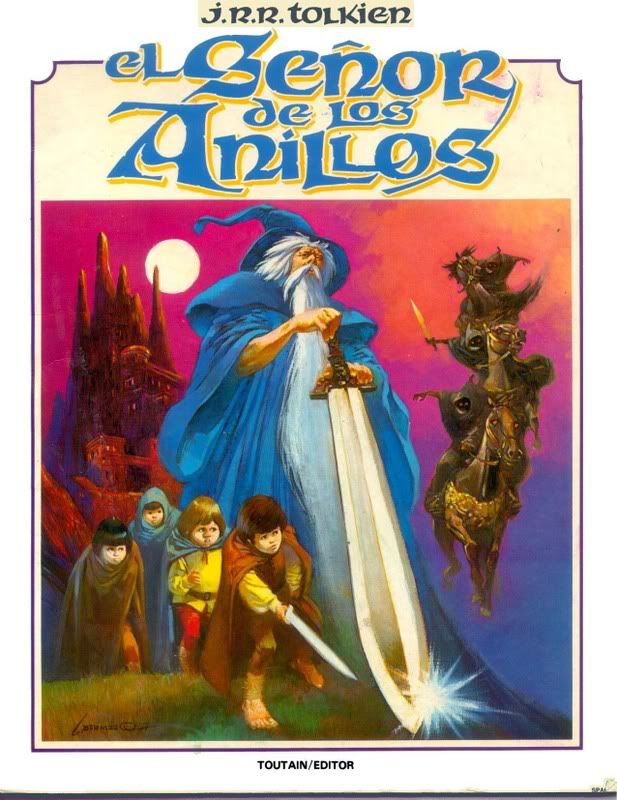

Ah, dos cositas más: la aversión que me produce la idea no quita que esté a favor de la pena capital para el fulano/a que ha cocinado la cosa esa de la foto y he saltado como canguro con el gol de los red devils.

Hasta la próxima valencianísimos amigos.